Napoli, Castel Sant’Elmo

Realtà, eros e misticismo in uno dei primi “fratelli d’Italia” col pennello. Uno spaccato risorgimentale che travalica i confini nazionali per dirigersi Oltralpe e ad Oriente. Un bagno di luce, con un pizzico di retorica…

Prima di tutto, accantonate i pregiudizi. Ma se state facendo il biglietto, o ci state pensando seriamente, significa che qualche riserva mentale l’avete già lasciata all’ingresso di Castel Sant’Elmo, dove Domenico Morelli (Napoli, 1823 – 1901) avvalora la proverbiale tesi “repetita iuvant”. Non che il pittore necessitasse di sdoganamenti postumi e riscoperte tardive, ma ai curatori è parso doveroso mettere meglio a fuoco il suo tempo: un centinaio di opere, fra le sue e quelle dei contemporanei (come Hayez, Fattori, Fortuny, Celentano, Faruffini), organizzate in sette sezioni, per dare alla monografia il giusto taglio. Così come giusto sarebbe un taglio al luogo comune che vede nell’Ottocento napoletano, pur non esente da colpe, solo il provinciale e manierato attardarsi di uno stracco naturalismo romantico, impermeabile alle novità forestiere o sterile saccheggiatore delle stesse, tutto introflesso, anzi genuflesso, su una gloriosa tradizione meridionale ancor prima che tricolore. Certo, il patriottismo non manca, in questa mostra rispetto alla quale, anche senza addentrarsi sul sentiero accidentato di monarchie debolmente illuminate e liberatori che spensero drasticamente la luce, le letture politiche sono inevitabili, anzi caldeggiate, soprattutto perché il tracciato espositivo porta naturaliter alla contestualizzazione di un percorso artistico che si pone come spaccato di un’epoca in cui la nazione (o meglio il suo sentimento) emetteva i primi vagiti.

Prima di tutto, accantonate i pregiudizi. Ma se state facendo il biglietto, o ci state pensando seriamente, significa che qualche riserva mentale l’avete già lasciata all’ingresso di Castel Sant’Elmo, dove Domenico Morelli (Napoli, 1823 – 1901) avvalora la proverbiale tesi “repetita iuvant”. Non che il pittore necessitasse di sdoganamenti postumi e riscoperte tardive, ma ai curatori è parso doveroso mettere meglio a fuoco il suo tempo: un centinaio di opere, fra le sue e quelle dei contemporanei (come Hayez, Fattori, Fortuny, Celentano, Faruffini), organizzate in sette sezioni, per dare alla monografia il giusto taglio. Così come giusto sarebbe un taglio al luogo comune che vede nell’Ottocento napoletano, pur non esente da colpe, solo il provinciale e manierato attardarsi di uno stracco naturalismo romantico, impermeabile alle novità forestiere o sterile saccheggiatore delle stesse, tutto introflesso, anzi genuflesso, su una gloriosa tradizione meridionale ancor prima che tricolore. Certo, il patriottismo non manca, in questa mostra rispetto alla quale, anche senza addentrarsi sul sentiero accidentato di monarchie debolmente illuminate e liberatori che spensero drasticamente la luce, le letture politiche sono inevitabili, anzi caldeggiate, soprattutto perché il tracciato espositivo porta naturaliter alla contestualizzazione di un percorso artistico che si pone come spaccato di un’epoca in cui la nazione (o meglio il suo sentimento) emetteva i primi vagiti.

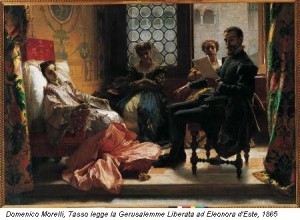

Certo, qualcuno potrà trovare stucchevoli i quadri di Storia, con i personaggi atteggiati come attori sul palcoscenico, ma non bisogna dimenticare che siamo in pieno Risorgimento, epoca barricadiera galvanizzata da Promessi Sposi e Nabucchi (e, giusto a proposito, l’aggrondato cigno di Busseto, col quale Morelli intrattenne un fitto carteggio, si materializza nel celebre busto di Vincenzo Gemito, e il suo spirito aleggia su alcuni dipinti, come quelli dei Foscari e di Otello). Certo, qualcuno potrà trovare forzate e svenevoli le pose di alcune eroine, come la languida Eleonora d’Este cui Torquato Tasso legge la Gerusalemme liberata, almeno finché il pennello non si scioglie in una lussureggiante carnalità che non ha nulla da invidiare al miglior Delacroix, specie quando si tratta di far rotta verso Oriente. Un Islam idealizzato più che vissuto, conosciuto unicamente attraverso le fotografie collezionate con passione, popolato di ammiccanti odalische, inondato di sole e di nenie modulate sul salterio, esotica (nonché erotica) interpretazione di una terra in cui, secoli prima, si sarebbero udite le infuocate parole dei predicatori biblici e quelle dello stesso Cristo. Ed è ai temi religiosi che Morelli consacra l’estrema evoluzione del proprio linguaggio, diradandolo in un simbolismo non privo di accenti nazareni.

Sicché tutto da riscoprire è il mezzo secolo di quest’arte sensuale, sensuosa e sensibile, ligia nella costruzione del disegno quanto sciolta nelle soluzioni cromatiche; accademica e antiretorica a un tempo, geneticamente sei-settecentesca ma nient’affatto arretrata rispetto ai coetanei, anche oltre le malvietate Alpi, spesso valicate per amor di conoscenza e ragioni di business (tra gli estimatori –e venditori– del partenopeo ci fu anche il mitico mercante parigino Goupil). Colpi da maestro dati ad una tela che vibra, trema e si disfa, impregnata di luce e colore, alla stregua dei bozzetti, con rapidi brani a “macchia” e fresche campiture. Una pittura-pittura da gustare con piacere, senza timore di ammetterlo. Perché abbiamo voglia di fare i sofisticati con Berio e Stockhausen , però alla fine canticchiamo La donna è mobile.