Ovvero due appunti cinematografici

Divagazione numero uno: Carnage, ultima fatica di Roman Polanski e… dei suoi spettatori. Perché è davvero estremo starsene per 80 minuti a torcersi dall’ansia su una poltroncina, di fronte al quartetto di attori straordinari che, in un continuo gioco delle parti, tirano e mollano il filo della tensione. Tensione che esplode, letteralmente, dalla bocca di Kate Winslet per finire sul prezioso catalogo di Kokoschka, che Jodie Foster ama più della sua stessa vita, avendovi riversato tutte le sue aspirazioni e le sue frustrazioni (o aspirazioni frustrate, e l’endiadi è servita). Lei, cioè Jodie Foster, è una spigolosa intellettualina radical chic che combatte tutte le battaglie politically correct e, in nome del pacifismo terzomondista, aggredisce chi non condivide la sua (banalotta e borghesotta) weltanschauung. Educa i figli all’arte e alla musica, disprezza il consumismo ma poi cade nel tranello dell’oggetto feticcio (il rarissimo, ormai introvabile Kokoschka, per l’appunto, che diviene un petulante refrain), mostrando di tenere alle cose più di quanto, alla fine, tenga al genere umano. La spettacolare vomitata della Winslet sul catalogo è inoltre emblematica – la diva britannica ricopre infatti il ruolo di un’operatrice finanziaria sospetta parvenu (il mondo degli affari vomita sull’arte? un po’ forzato, ma ci si può pensare) – e rivelatrice di una concezione alquanto pessimistica della cosiddetta cultura “alta”. Asciugato e ripulito col phon, grottescamente coccolato mentre una persona continua a sentirsi male nel gabinetto di casa, il Kokoschka pone una domanda: a cosa sarà mai servita tutta quella cultura, se alla fine la Foster rimane una nevrastenica intollerante e mezza alcolizzata? Forse che l’arte è puro status symbol, e al diavolo il cliché dell’elevazione spirituale? La finta perfettina interpretata dalla Foster è l’epicentro di un fallimento o è solo lambita dall’onda sismica di un’implosione verificatasi altrove?

Divagazione numero uno: Carnage, ultima fatica di Roman Polanski e… dei suoi spettatori. Perché è davvero estremo starsene per 80 minuti a torcersi dall’ansia su una poltroncina, di fronte al quartetto di attori straordinari che, in un continuo gioco delle parti, tirano e mollano il filo della tensione. Tensione che esplode, letteralmente, dalla bocca di Kate Winslet per finire sul prezioso catalogo di Kokoschka, che Jodie Foster ama più della sua stessa vita, avendovi riversato tutte le sue aspirazioni e le sue frustrazioni (o aspirazioni frustrate, e l’endiadi è servita). Lei, cioè Jodie Foster, è una spigolosa intellettualina radical chic che combatte tutte le battaglie politically correct e, in nome del pacifismo terzomondista, aggredisce chi non condivide la sua (banalotta e borghesotta) weltanschauung. Educa i figli all’arte e alla musica, disprezza il consumismo ma poi cade nel tranello dell’oggetto feticcio (il rarissimo, ormai introvabile Kokoschka, per l’appunto, che diviene un petulante refrain), mostrando di tenere alle cose più di quanto, alla fine, tenga al genere umano. La spettacolare vomitata della Winslet sul catalogo è inoltre emblematica – la diva britannica ricopre infatti il ruolo di un’operatrice finanziaria sospetta parvenu (il mondo degli affari vomita sull’arte? un po’ forzato, ma ci si può pensare) – e rivelatrice di una concezione alquanto pessimistica della cosiddetta cultura “alta”. Asciugato e ripulito col phon, grottescamente coccolato mentre una persona continua a sentirsi male nel gabinetto di casa, il Kokoschka pone una domanda: a cosa sarà mai servita tutta quella cultura, se alla fine la Foster rimane una nevrastenica intollerante e mezza alcolizzata? Forse che l’arte è puro status symbol, e al diavolo il cliché dell’elevazione spirituale? La finta perfettina interpretata dalla Foster è l’epicentro di un fallimento o è solo lambita dall’onda sismica di un’implosione verificatasi altrove?

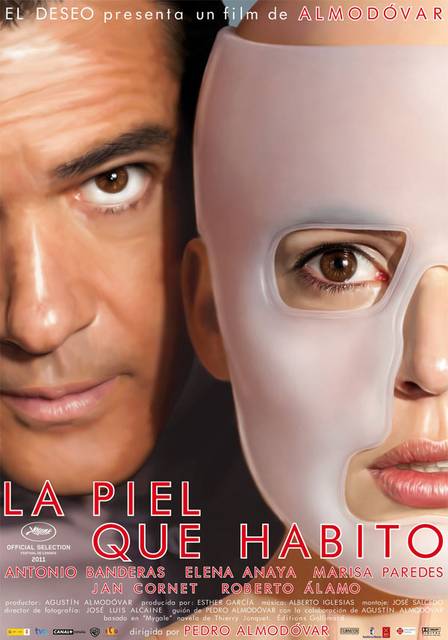

Divagazione numero due: La pelle che abito. Una pellicola folle, delirante, assurd a (e quindi da non perdere). Dove, come al solito, Almodovar frulla di tutto: le telenovelas e il Grande Fratello, il pulp e il thriller, l’identità e Frankenstein, l’estetica e l’estetista. Antonio Banderas è tenebroso e bellissimo, e di bellezza ama circondarsi (del resto, la bellezza è il suo mestiere). Tra i quadri che, tra kitsch e design raffinato, addobbano la sua lussuosa casa di chirurgo plastico e manipolatore genetico ai limiti della legge (e poi ben oltre questa) s’intravede la Venere con l’organista di Tiziano, carnalissima icona di un canone di bellezza che conobbe gran fortuna in passato. Icone verso le quali il regista iberico è felicemente in debito: colpiscono infatti inquadrature in cui la creatura del chirurgo pazzo – l’attrice Elena Anaya -, ripresa di spalle o spiata di fronte con perversione voyeurista (la stessa dei collezionisti?), sembra diretta discendente della Venere allo specchio di Velàzquez, delle Maya di Goya e di tutte quelle modelle che mettevano in mostra le proprie grazie mollemente adagiate sul fianco. Il rapporto che Banderas instaura con il suo “capolavoro” vivente, plasmato a colpi di bisturi e silicone, ricorda inoltre il mito di Pigmalione, dramma degli artisti di ogni tempo che inseguono ossessivamente l’inattingibile perfezione, fino a perdersi in lei e per lei. Arrivati vicino all’idea, o meglio al suo simulacro, si bruciano le ali come falene. Ultima considerazione: nella vita (?) della (?) protagonista irrompe ad un certo punto l’arte, sotto forma di una monumentale monografia di Louise Bourgeois. È la salvezza. La boa cui aggrapparsi per non scivolare nella disperazione e, insieme allo yoga, per disciplinare lo spirito: la creatura in cattività inizia a plasmare sculture ispirate alla grande creatrice delle Maman, e a ricoprire le pareti di scritte e disegni, enunciati, rivendicazioni di esistenza riassunte in una sola parola (“Respiro”) o in uno statement che spicca in mezzo alle lettere fittissime delle altre parole: “El arte es garantia de salud”. Grazie Louise e grazie Pedro, perché ogni tanto facciamo fatica a ricordarcene. Figuriamoci a crederlo, poi.

a (e quindi da non perdere). Dove, come al solito, Almodovar frulla di tutto: le telenovelas e il Grande Fratello, il pulp e il thriller, l’identità e Frankenstein, l’estetica e l’estetista. Antonio Banderas è tenebroso e bellissimo, e di bellezza ama circondarsi (del resto, la bellezza è il suo mestiere). Tra i quadri che, tra kitsch e design raffinato, addobbano la sua lussuosa casa di chirurgo plastico e manipolatore genetico ai limiti della legge (e poi ben oltre questa) s’intravede la Venere con l’organista di Tiziano, carnalissima icona di un canone di bellezza che conobbe gran fortuna in passato. Icone verso le quali il regista iberico è felicemente in debito: colpiscono infatti inquadrature in cui la creatura del chirurgo pazzo – l’attrice Elena Anaya -, ripresa di spalle o spiata di fronte con perversione voyeurista (la stessa dei collezionisti?), sembra diretta discendente della Venere allo specchio di Velàzquez, delle Maya di Goya e di tutte quelle modelle che mettevano in mostra le proprie grazie mollemente adagiate sul fianco. Il rapporto che Banderas instaura con il suo “capolavoro” vivente, plasmato a colpi di bisturi e silicone, ricorda inoltre il mito di Pigmalione, dramma degli artisti di ogni tempo che inseguono ossessivamente l’inattingibile perfezione, fino a perdersi in lei e per lei. Arrivati vicino all’idea, o meglio al suo simulacro, si bruciano le ali come falene. Ultima considerazione: nella vita (?) della (?) protagonista irrompe ad un certo punto l’arte, sotto forma di una monumentale monografia di Louise Bourgeois. È la salvezza. La boa cui aggrapparsi per non scivolare nella disperazione e, insieme allo yoga, per disciplinare lo spirito: la creatura in cattività inizia a plasmare sculture ispirate alla grande creatrice delle Maman, e a ricoprire le pareti di scritte e disegni, enunciati, rivendicazioni di esistenza riassunte in una sola parola (“Respiro”) o in uno statement che spicca in mezzo alle lettere fittissime delle altre parole: “El arte es garantia de salud”. Grazie Louise e grazie Pedro, perché ogni tanto facciamo fatica a ricordarcene. Figuriamoci a crederlo, poi.