Caravaggio_ Madonna di Loreto_ c.1606 (olio su tela); 260×150 cm; Chiesa di San Agostino, Roma; De Agostini Picture Library

Gente, accorrete. Prorogata fino al 4 febbraio l’occasione di ammirare il più malinteso e spolpato fra i pittori da almeno tre decenni in qua: Michelangelo Merisi. Non bisogna dar certo la colpa alla buonanima di Longhi e alla sua riscoperta se è più o meno dai Novanta del secolo scorso che di Caravaggio non se ne può più. In tutte le salse, in tutti i laghi in tutti i luoghi; e pure mezza opera di dubbia paternità val bene una coda alla cassa. Romanzi, gialli, tombe finte, test del dna, un’attribuzione al mese (disegni compresi). Per non parlare delle “Experience”, in cui l’alta definizione pretenderebbe di accompagnare i paganti in un’indimenticabile immersione dentro un dipinto che dipinto non è stato.

Quando però la ruota del mondo gira per il verso giusto, è la tecnologia ad essere al servizio del quadro, quello vero. Stavolta è successo. Settant’anni dopo (correva il 1951), il figlio di Fermo e Lucia torna a Palazzo Reale, a Milano, città dov’è nato, vissuto l’adolescenza e dalla quale è fuggito, non si sa bene perché.

La mostra è bellissima, di quelle che valgono l’attesa al freddo e il prezzo del biglietto.

Purtroppo, è impossibile vederla senza quell’approccio “emotivo” che spesso ha inquinato e tuttora condiziona la conoscenza di – è ancora necessario ricordarlo – un artista. Uno che ha scelto la tela e l’ha preparata. Ha deciso e impastato i colori. Studiato la luce, la disposizione, l’iconografia, che fossero mezze figure, nature morte o scene di martirio.

Non una star bohemienne, o il protagonista di una fiction cappa&spada&sesso, ma l’“Egregius in Urbe pictor”.

Purtroppo, si diceva, perché le emozioni tendono a sbandare pericolosamente verso un godimento estetico, sensuale, quasi erotico, divagando da una visione lucida e informata. Anche laddove si riesca a non abusare di riferimenti come “carne”, “sangue”, “maledetto”, “assassino”, spesso – pure in storici e critici – agisce insopprimibile una tendenza ad abbandonarsi a toni lirici, narrativi o alati nella descrizione – non già nell’analisi – della produzione del lombardo.

Quando poi c’è un’infilata di venti capolavori (anzi diciannove: la “Sant’Orsola confitta dal tiranno”, ultima e documentatissima opera del periodo napoletano, è stata trasferita in progress qualche metro più in là, alla mostra di Banca Intesa, e sostituita da una riproduzione), l’ebbrezza rischia di trasformarsi in una sbornia da ciclopi.

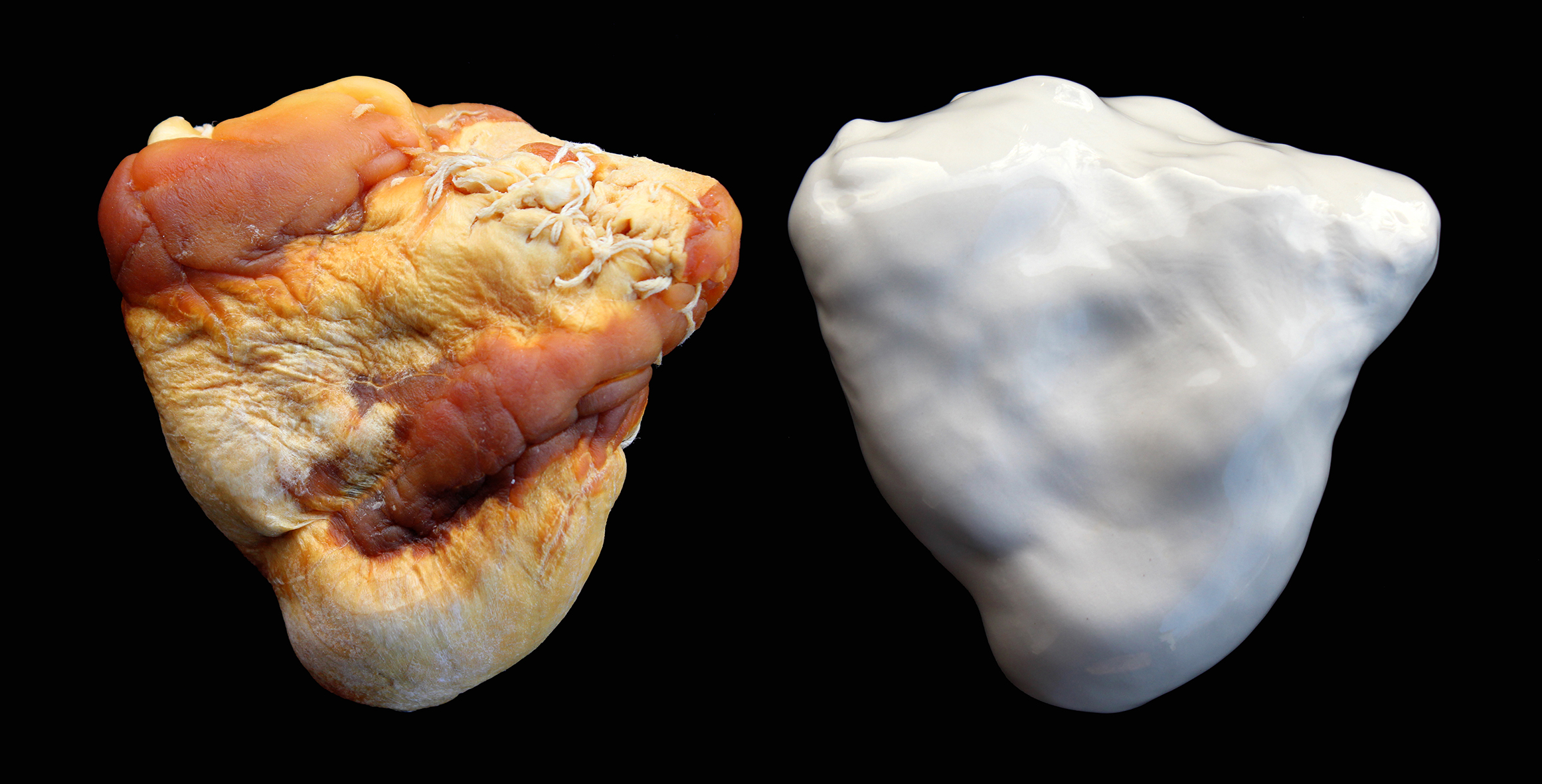

La rassegna di Palazzo Reale, allora, par che miri a stemperare l’eccesso di passionalità con la sfida a guardare il lato “b” di Caravaggio. È questa, più che la quantità di quadri esposti, a segnare la differenza: proporre una disamina scientifica ad un pubblico che era facile supporre variegato e popolare. Il quale, una volta sbattuto di fronte alla bellezza e alla potenza del quadro, gira l’angolo, schiaccia l’apposito tasto dell’audioguida e guarda e ascolta una diagnostica che istruisce brevemente su materiali, pigmenti, cadute, incisioni, ripensamenti, ductus. Perché proprio quei verdi, quei rossi, quei bianchi. Perché tutto quel lusso cromatico, pur di contro a un disegno talvolta impreciso e segnato da licenze, con errori prospettici e proporzioni che lasciano perplessi. Tanto, alla fine, al Merisi si perdona tutto: remissione dei peccati mercé i colori, le composizioni, le soluzioni. Le idee, insomma: quelle che altri non ebbero e lui sì. Quelle che altri non ebbero il coraggio di avere e lui sì.

L’“experience” allora è vedere da vicino, vicinissimo, la Pala della Madonna dei Pellegrini (che causò estremo schiamazzo allorquando fu issata sull’altare della chiesa di Sant’Agostino a Roma), o l’eroica Flagellazione di Capodimonte, i due San Giovanni aggrondati e pasoliniani uno accanto all’altro e la Marta e Maddalena di Detroit. Entrando dentro il mestiere del pittore, che maneggia materia viva e mutante, difficile e pensata, al di là dei luoghi comuni sull’impeto del genio violento e svogliato che aveva studiato all’università della strada più che nelle botteghe di Peterzano e del Cavalier d’Arpino. È questo passaggio “a raggi x” la scommessa più coraggiosa e vincente della mostra meneghina.

E se abbiamo esagerato con i complimenti e con gli aggettivi, perdonate.

Sarà l’emozione.

(Articolo pubblicato su Artslife, 18 gennaio 2018)